Francesca Comencini est une réalisatrice et scénariste italienne, née à Rome le 19 août 1961. Elle est la fille du réalisateur Luigi Comencini, et la sœur de Cristina, Paola et Eleonora Comencini qui font aussi carrière au cinéma.

Francesca Comencini

Bandes Annonces Derniers films

2017

2012

2009

2001

• Profession : Réalisateur, scénariste, écrivain

• Années actives : Depuis les années 1980‑1990 dans le cinéma et la littérature

• Formation / parcours : Débute comme comédien et écrivain avant de se tourner vers la réalisation de films de fiction.

Style et univers cinématographique

1. Portraits de femmes fortes ou atypiques

• Provost est particulièrement reconnu pour ses films centrés sur des femmes singulières confrontées à des destins hors norme :

• Séraphine (2008) : portrait de la peintre Séraphine Louis, marginale et géniale.

• Violette (2013) : biopic de Violette Leduc, romancière hors normes.

2. Réalisme poétique et humanisme

• Provost combine réalisme social et poésie dans le quotidien.

• Ses films ont souvent une touche contemplative, avec des plans qui permettent au spectateur de s’immerger dans la vie intérieure des personnages.

3. Narration centrée sur les émotions

• Les intrigues sont souvent intimistes, focalisées sur le parcours personnel et émotionnel des protagonistes.

• Il privilégie les personnages sur lesquels repose le récit, parfois au détriment de l’action ou des intrigues secondaires.

4. Esthétique sobre et expressive

• Mise en scène épurée, lumière naturelle, attention aux détails du quotidien.

• Les cadres et décors participent à la psychologie des personnages, plus qu’à la virtuosité technique.

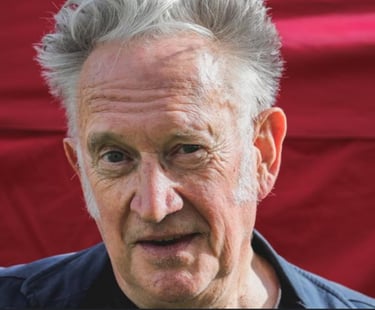

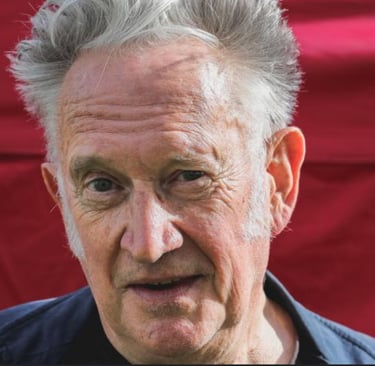

Réputation et reconnaissance

• Provost est salué pour sa capacité à faire vivre des personnages complexes, souvent féminins, avec humanité et sensibilité.

• Ses films ont reçu plusieurs prix et sélections dans des festivals internationaux, notamment pour Séraphine (César du Meilleur Film, Meilleure Actrice).

En résumé, Martin Provost est un réalisateur français qui explore l’intime, l’art et les figures féminines atypiques, avec un mélange de réalisme social, poésie et humanisme.

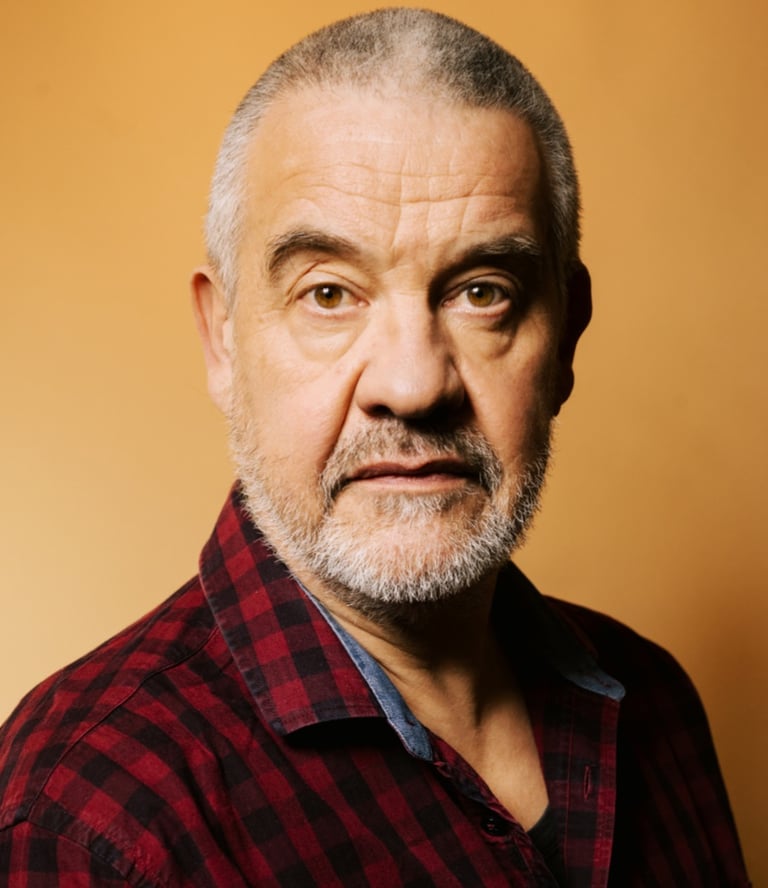

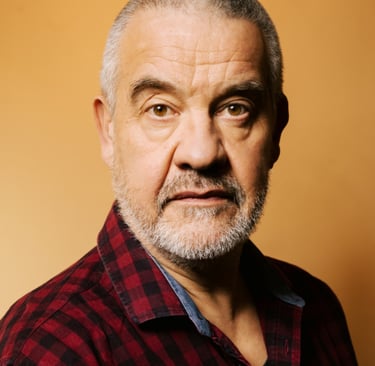

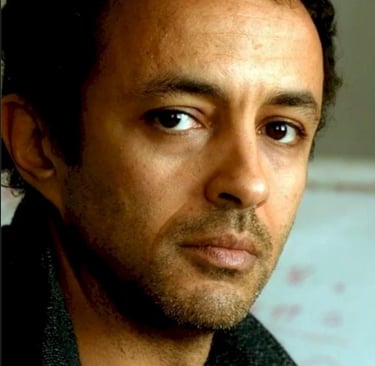

Martin Provost

Quand on parle de « l’univers décalé et tendre » de Gustave Kervern et Benoît Delépine, on fait référence à plusieurs traits récurrents de leur cinéma :

🎭 1. Le décalage comique et absurde

• Leurs films reposent souvent sur des situations improbables : un homme qui part à moto à la recherche de ses trimestres de retraite (Mammuth), deux chômeuses qui engagent un tueur à gages contre leur patron (Louise-Michel), des politiciens collés dos à dos (En même temps).

• Ces scénarios paraissent farfelus, mais ils servent de métaphores sociales et politiques.

💔 2. La tendresse pour les « perdants magnifiques »

• Leurs héros sont rarement des gagnants ou des puissants, mais des marginaux, des gens ordinaires, des oubliés du système : ouvriers licenciés, retraités, petits employés, rêveurs…

• Même dans les situations les plus absurdes, les personnages sont filmés avec empathie et humanité.

• Cela évite que la satire ne vire au cynisme : derrière le rire, il y a toujours une compassion sincère.

🎬 3. Un style visuel atypique

• Leur mise en scène privilégie souvent une esthétique brute, un peu « bricolée » : plans fixes, décors ordinaires, lumière naturelle.

• Cela crée une impression de réalisme qui contraste avec les situations extravagantes — renforçant l’effet comique.

🧩 4. L’humour comme critique sociale

• Le rire, chez eux, est toujours lié à une critique politique et sociale : chômage, retraite, écologie, féminisme, mondialisation…

• Ils utilisent l’absurde pour mettre en lumière les absurdités réelles du monde contemporain.

🌱 5. La tendresse au cœur du chaos

• Ce qui distingue leur cinéma d’autres formes de satire (plus cruelles ou cyniques), c’est une chaleur humaine qui traverse leurs films.

• Les personnages trouvent souvent un peu d’amour, de solidarité ou d’espoir, même dans la débâcle.

👉 Donc, « l’univers décalé et tendre » désigne ce mélange unique :

• décalé : humour absurde, situations improbables, critiques sociales acerbes ;

• tendre : une profonde empathie pour leurs personnages, filmés sans jugement et avec chaleur.

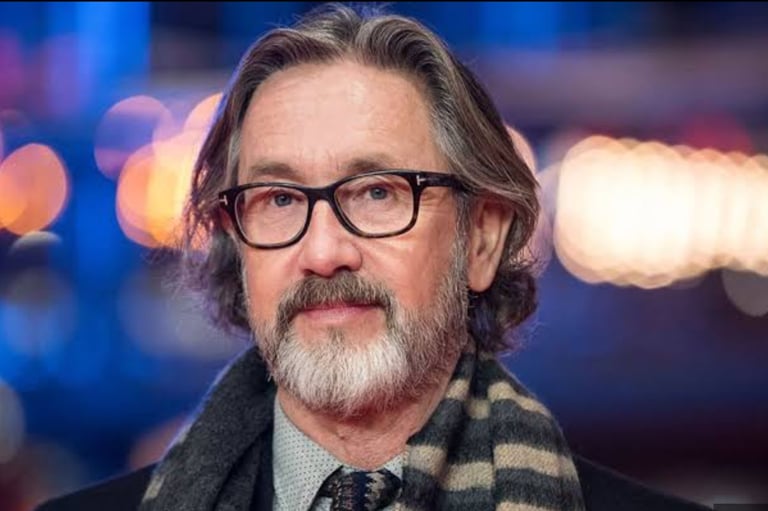

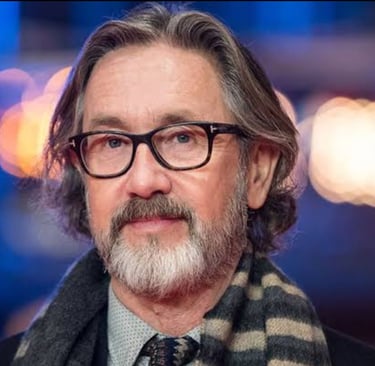

Gustave Kervern et Benoît Delépine

L’univers de Yolande Moreau réalisatrice

1. Les personnages : les « cabossés lumineux »

• Moreau s’intéresse aux marginaux, aux solitaires, aux laissés-pour-compte :

• Comédienne itinérante et colleur d’affiches (Quand la mer monte…).

• Patron de bistrot usé et jeune femme handicapée (Henri).

• Ex-professeure recluse et ses locataires fantasques (La Fiancée du poète).

• Ces personnages sont souvent marqués par la douleur, la solitude ou l’exclusion, mais filmés avec bienveillance et humour, comme s’ils portaient en eux une étincelle de grâce.

2. Le ton : entre tendresse et décalage

• Mélange singulier :

• Réalisme social (vie modeste, travail, solitude).

• Burlesque discret (gestes, situations cocasses).

• Poésie (images, silences, regard bienveillant).

• Son cinéma crée une émotion douce, jamais misérabiliste, où la fragilité devient une force et l’absurde un refuge.

3. Les thèmes : l’humanité ordinaire

• La solitude et la rencontre : ses personnages se définissent par leur capacité à s’ouvrir aux autres malgré les blessures.

• L’amour et la tendresse : souvent inattendus, jamais idéalisés, mais présentés comme une bouffée d’air.

• La dignité des « invisibles » : Moreau met en lumière ceux qu’on ne regarde pas, leur offrant un espace central au cinéma.

• La maison / le lieu refuge : caravane, bistrot, grande maison du Nord… les espaces clos deviennent des laboratoires d’humanité.

4. La mise en scène : simplicité expressive

• Images sobres, pas de virtuosité démonstrative, mais des cadres qui laissent respirer les personnages.

• Jeu avec la lenteur : ses films prennent le temps d’accompagner un geste, un silence, un regard.

• Importance des visages : caméra souvent proche, attentive aux détails.

• Décors modestes (Flandres, Nord de la France) transformés en paysages poétiques.

5. L’héritage et la singularité

• Yolande Moreau s’inscrit dans une veine humaniste proche de Kaurismäki ou de Kervern/Delépine, mais avec davantage de douceur et d’intimité.

• Elle propose un cinéma féminin, tendre, décalé, où l’humour côtoie le drame, et où chaque personnage a droit à la lumière.

✅ En résumé

L’univers de Yolande Moreau réalisatrice est celui d’une poète du quotidien, qui filme avec délicatesse les marginaux, solitaires et cabossés de la vie. Ses films oscillent entre réalisme social et fantaisie tendre, cherchant toujours à révéler la beauté dans l’ordinaire et à donner une voix à ceux qu’on n’entend pas.

Yolande Moreau

🎬 Noémie Lvovsky : réalisatrice.

1. Thèmes récurrents

• Le temps qui passe

• Obsession centrale : le rapport au temps, à l’âge, aux regrets.

• Camille redouble (2012) : une femme de 40 ans revient à ses 16 ans pour revivre sa jeunesse.

• Ses films interrogent la mémoire, la nostalgie et la possibilité (ou non) de réécrire sa vie.

• La famille et la filiation

• Relations parents-enfants souvent complexes, mêlées de tendresse et de douleur.

• Dans Camille redouble, le retour en arrière permet à Camille de revoir ses parents disparus.

• L’adolescence et les transitions de vie

• Passages charnières : entrée dans l’âge adulte, crises de la quarantaine, questionnements existentiels.

2. Personnages et tonalité

• Personnages fragiles mais combatifs : souvent des femmes en quête d’elles-mêmes.

• Humour et mélancolie entremêlés :

• Le burlesque surgit dans des situations intimes ou douloureuses.

• Rires et larmes cohabitent dans un ton doux-amer.

• Autobiographique et universel à la fois : elle puise dans ses propres expériences, mais parle à chacun par la sincérité et la justesse des émotions.

3. Mise en scène et esthétique

• Réalité traversée par le fantastique

• Exemple : le voyage temporel de Camille redouble, traité sans effets spéciaux spectaculaires, mais comme une évidence poétique.

• Style sobre, centré sur les acteurs

• Plans simples, souvent très incarnés.

• Le jeu des comédiens est primordial, elle travaille beaucoup avec des acteurs fidèles (Yolande Moreau, Denis Podalydès, Samir Guesmi, etc.).

• Décors quotidiens : écoles, appartements modestes, lieux ordinaires transformés en espaces de projection émotionnelle.

4. Réception et place dans le cinéma français

• Considérée comme une cinéaste des émotions intimes et du temps intérieur.

• Son univers, à la fois tendre, mélancolique et fantaisiste, la rapproche de cinéastes comme Joanna Hogg ou Alain Resnais, mais dans une tonalité plus légère et populaire.

• Camille redouble a marqué un large public car il mêle fantastique, comédie et drame existentiel, une combinaison rare dans le cinéma français.

✅ En résumé

L’univers de Noémie Lvovsky est celui d’une cinéaste du temps et de la mémoire, qui explore la nostalgie, les liens familiaux et les bouleversements de la vie. Ses films, souvent traversés par une touche de fantaisie poétique, mélangent humour et mélancolie pour donner naissance à des récits profondément humains, à la fois intimes et universels.

Noémie Lvovsky

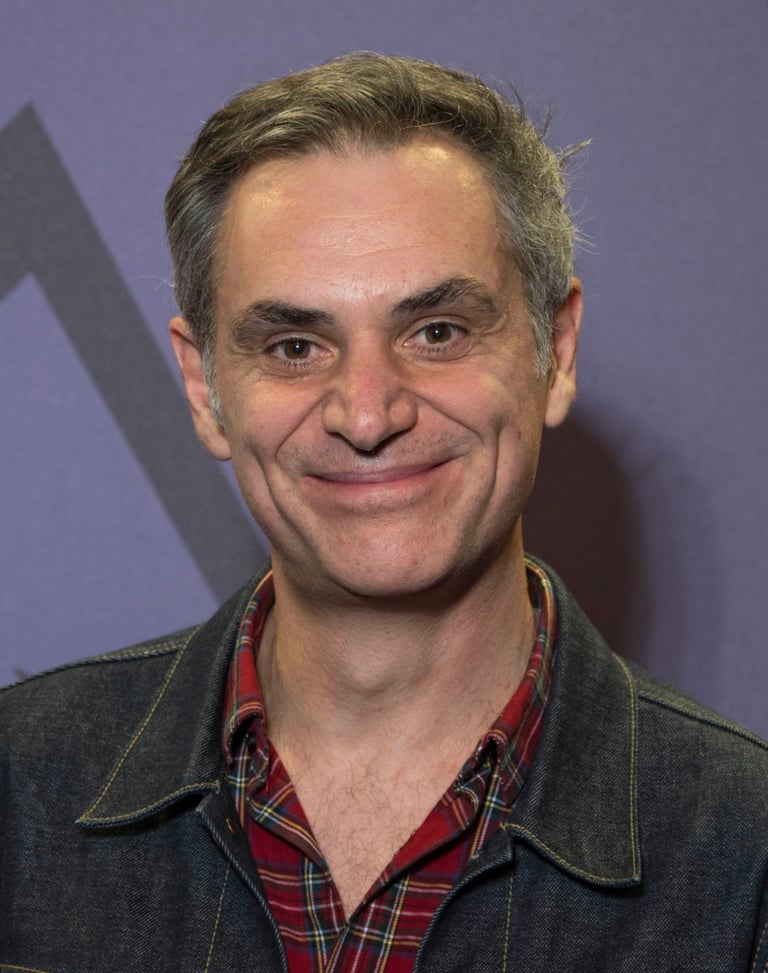

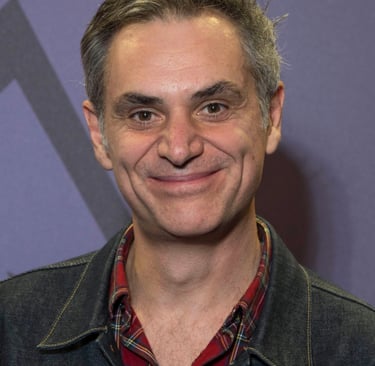

Univers du réalisateur Zoltan Mayer, en particulier tel qu’il apparaît dans son premier long-métrage Voyage en Chine (2015), avec Yolande Moreau.

🎬 Zoltan Mayer : réalisateur et son univers

1. Thèmes majeurs

• Le deuil et l’absence

• Voyage en Chine raconte le périple d’une mère (Liliane, jouée par Yolande Moreau) qui part seule en Chine après la mort accidentelle de son fils.

• Le cinéma de Mayer explore la douleur intime mais sans pathos : le deuil devient cheminement intérieur.

• La rencontre avec l’Autre

• La Chine n’est pas seulement un décor, mais un monde inconnu où Liliane doit trouver sa place.

• La barrière de la langue, les différences culturelles et les hasards des rencontres soulignent la fragilité mais aussi la richesse de l’ouverture à l’étranger.

• La quête de soi à travers l’ailleurs

• Le voyage extérieur reflète un voyage intérieur.

• Ce n’est pas un récit d’action, mais une exploration lente de l’intime et de l’identité.

2. Style et mise en scène

• Épure et lenteur

• Mayer filme avec beaucoup de retenue, en privilégiant les silences, les regards, les atmosphères.

• Peu de dialogues, beaucoup d’images contemplatives.

• Esthétique documentaire

• La caméra capte la Chine telle qu’elle est : villages, campagnes, trains, marchés.

• Les habitants rencontrés par Liliane sont parfois de véritables anonymes filmés dans leur quotidien.

• Le contraste entre l’intime et l’immense

• Yolande Moreau, petite silhouette solitaire, se détache sur les paysages immenses de la Chine.

• Cette disproportion traduit visuellement l’écrasement du deuil et la difficulté à se situer dans le monde.

3. Tonalité

• Sobriété et retenue : pas de mélodrame, mais une émotion diffuse qui naît de la pudeur.

• Poésie mélancolique : les images, souvent fixes ou lentes, invitent à la méditation.

• Humanisme discret : même dans la douleur, il y a des gestes de solidarité, une chaleur humaine inattendue.

4. Singularité et héritage

• Zoltan Mayer, photographe de formation, transpose dans le cinéma une sensibilité visuelle : chaque plan est construit comme une image fixe.

• Il rejoint une tradition du cinéma contemplatif (on peut penser à Jia Zhangke en Chine, ou à Naomi Kawase au Japon), mais appliqué à une histoire intime européenne.

• Son cinéma se situe entre réalisme et poésie, à mi-chemin entre le documentaire et la fiction.

✅ En résumé

L’univers de Zoltan Mayer est marqué par :

• la pudeur dans l’expression des émotions,

• une quête de sens à travers le voyage et l’altérité,

• une esthétique contemplative et documentaire qui laisse parler les paysages et les visages.

Voyage en Chine montre bien cette ambition : capter la douleur du deuil et la transformer en chemin d’ouverture, en donnant une place centrale à la rencontre avec l’autre et à la beauté fragile du monde ordinaire.

Zoltan Mayer

Eric Gravel

univers d’Éric Gravel, cinéaste français qui s’est fait remarquer avec Crash Test Aglaé (2017) et surtout À plein temps (2021).

🎬 Éric Gravel : réalisateur et son univers

1. Thèmes majeurs

• La lutte des individus face au système

• Ses films mettent en scène des personnages « ordinaires » confrontés à des situations extrêmes ou absurdes.

• Crash Test Aglaé : une ouvrière accepte de suivre son usine délocalisée en Inde, comme une forme de résistance absurde mais vitale.

• À plein temps : une mère célibataire lutte pour concilier travail et vie familiale dans une société implacable.

• La persévérance et la dignité

• Ses héroïnes, souvent des femmes, tiennent tête à l’adversité avec une force obstinée.

• Il filme la résilience plutôt que la défaite.

• Le quotidien transformé en épopée

• Les tâches les plus banales (prendre un train, aller au travail, attendre une navette) deviennent des épreuves haletantes.

2. Style et mise en scène

• Un cinéma de tension

• À plein temps est filmé comme un thriller social : caméra mobile, montage nerveux, musique haletante.

• Même un simple trajet en RER est chargé de suspense.

• Entre réalisme et burlesque

• Dans Crash Test Aglaé, l’absurde surgit du réel : suivre une usine délocalisée en voiture devient une odyssée à la fois comique et poignante.

• Gravel aime confronter ses personnages à des situations presque surréalistes, mais toujours ancrées dans des réalités sociales (précarité, mondialisation).

• Ancrage social fort

• Ses films partent de réalités concrètes (fermeture d’usine, grèves, monoparentalité) mais les élèvent au rang de récits universels.

3. Tonalité

• Urgence et intensité : le spectateur est embarqué dans un rythme oppressant, qui reflète celui des personnages.

• Humanisme : derrière la tension, il y a toujours une profonde tendresse pour ses héroïnes, filmées avec dignité.

• Humour discret : surtout dans Crash Test Aglaé, où l’absurde et le décalage permettent d’alléger la gravité du propos.

4. Singularité et place

• Éric Gravel est l’un des rares cinéastes français contemporains à réussir un mélange entre cinéma social et codes du thriller.

• Il fait écho à des cinéastes comme les frères Dardenne ou Stéphane Brizé, mais avec un rythme beaucoup plus nerveux et parfois une fantaisie absurde proche de Kervern/Delépine.

• Ses films mettent en avant des héroïnes fortes, ce qui lui donne une place particulière dans le cinéma français actuel.

✅ En résumé

L’univers d’Éric Gravel est marqué par :

• des personnages ordinaires plongés dans des situations extrêmes,

• un mélange de réalisme social et de tension narrative,

• un regard tendre et respectueux sur la résilience des femmes face aux injustices du monde contemporain.

De Crash Test Aglaé à À plein temps, son cinéma transforme la vie quotidienne en aventure à la fois absurde, haletante et profondément humaine.

Allan Mauduit, surtout connu pour sa comédie sociale Rebelles (2019), avec Yolande Moreau, Cécile de France et Audrey Lamy

1. Thèmes majeurs

• La marginalité et la débrouille

• Ses personnages sont des femmes en marge : chômeuses, précaires, invisibles socialement.

• Dans Rebelles, trois ouvrières se retrouvent embarquées dans une cavale après un meurtre accidentel.

• L’émancipation féminine

• Mauduit met en scène des héroïnes populaires qui prennent en main leur destin malgré des situations extrêmes.

• Le film questionne la place des femmes dans un monde brutal, souvent dominé par la violence masculine.

• La solidarité et la sororité

• La force de ses récits réside dans la construction d’un groupe, ici un trio de femmes cabossées qui s’unissent contre l’adversité.

2. Style et mise en scène

• Comédie noire

• Mélange d’humour, de violence et de situations absurdes.

• Ton grinçant qui rappelle parfois Tarantino ou les frères Coen, mais dans un cadre social français.

• Esthétique pulp et populaire

• Couleurs vives, situations extrêmes, dialogues mordants.

• Le burlesque côtoie la cruauté.

• Énergie et rythme

• Un cinéma qui préfère l’action et l’absurde à la contemplation.

• Les rebondissements s’enchaînent rapidement, avec un goût pour le polar décalé.

3. Tonalité

• Dérision et cruauté sociale : la misère est montrée, mais toujours dans un cadre de comédie grinçante.

• Optimisme dans la débrouille : malgré la noirceur des situations, la solidarité et l’audace des héroïnes font surgir l’humour et l’énergie vitale.

• Un cinéma populaire : Mauduit vise un public large, en proposant un mélange d’action, d’humour et de critique sociale.

4. Singularité et place

• Allan Mauduit appartient à une génération de cinéastes français qui s’attaquent aux inégalités sociales par le biais de la comédie noire.

• Il s’inscrit dans la lignée de Kervern & Delépine, mais avec un style plus nerveux, moins contemplatif, plus orienté vers le divertissement et la culture pulp.

• Son cinéma valorise les héroïnes issues du peuple, un choix encore rare dans le cinéma français contemporain.

✅ En résumé

L’univers d’Allan Mauduit, tel qu’incarné par Rebelles, se caractérise par :

• des femmes marginales qui prennent en main leur destin,

• un mélange de comédie noire, polar et critique sociale,

• un ton grinçant, énergique et pulp, qui transforme le quotidien en aventure déjantée.

C’est un cinéma de révolte joyeuse et désespérée à la fois, qui donne une voix aux oubliées de la société à travers humour, violence et solidarité.

Allan Mauduit

Chad Chenouga, réalisateur français d’origine algérienne. Son cinéma s’inscrit dans une veine sociale et humaniste, avec une grande attention portée aux trajectoires individuelles dans des contextes institutionnels (école, justice, société).

1. Thèmes majeurs

• L’éducation et la transmission

• Dans Le Principal (2022), il filme le quotidien d’un proviseur adjoint (Roschdy Zem) confronté à la délinquance d’un élève… qui est aussi celui de son propre fils.

• Déjà dans De toutes mes forces (2017), il s’intéressait à un jeune en difficulté qui tente de s’en sortir après la mort de sa mère.

• L’école devient un lieu de tension entre autorité, protection et émancipation.

• Les dilemmes moraux et intimes

• Ses personnages sont souvent partagés entre plusieurs loyautés (famille, institution, morale personnelle).

• Le conflit intérieur est au cœur de son cinéma : comment rester juste dans un monde d’injustices ?

• La précarité sociale et les destins cabossés

• Chenouga s’attache à des trajectoires de jeunes ou d’adultes issus de milieux modestes, marqués par la violence sociale.

• Son regard est réaliste mais compatissant, il ne juge pas ses personnages.

2. Style et mise en scène

• Un réalisme sobre

• Caméra discrète, proche des personnages, privilégiant l’observation.

• Peu d’effets de mise en scène spectaculaires : l’attention est sur les visages, les corps, les regards.

• Une dramaturgie tendue

• Ses films se construisent autour de dilemmes : un choix difficile à faire, une vérité à assumer.

• Le suspense ne vient pas de l’action, mais de la psychologie et des situations morales.

• Acteurs puissants

• Il travaille avec des comédiens capables de porter des émotions intenses dans la retenue (Roschdy Zem, Yolande Moreau, Yolande Folliot, etc.).

3. Tonalité

• Gravité et humanisme : les sujets sont lourds (deuil, abandon, violences sociales), mais traités avec une grande dignité.

• Empathie : chaque personnage, même celui qui dérape, est filmé avec une compréhension profonde.

• Sobriété : pas de cynisme ni d’excès, son cinéma privilégie l’émotion juste et retenue.

4. Singularité et place

• Chad Chenouga s’inscrit dans la lignée du cinéma social français (Stéphane Brizé, Laurent Cantet), mais avec un accent particulier sur l’école et la jeunesse.

• Sa singularité : explorer la porosité entre le personnel et le professionnel, surtout dans Le Principal, où l’institution éducative devient miroir des failles intimes.

• Il contribue à un cinéma sobre, engagé et profondément humain, qui éclaire les fractures sociales sans jamais sombrer dans le misérabilisme.

✅ En résumé

L’univers de Chad Chenouga se caractérise par :

• des dilemmes moraux intimes ancrés dans le social,

• un réalisme sobre et empathique,

• une attention particulière à l’éducation, la jeunesse et la transmission.

Le Principal illustre parfaitement sa démarche : montrer comment un homme d’autorité vacille quand sa vie personnelle percute son rôle institutionnel, révélant les failles humaines derrière les uniformes et les titres.

Chad Chenouga

Arnaud des Pallières, cinéaste français à part, dont l’univers est singulier, radical et profondément poétique.

1. Thèmes majeurs

• Mémoire, histoire et traces

• Il filme souvent la mémoire collective, les strates du temps, les héritages enfouis (Poussières d’Amérique, Drancy Avenir).

• Dans ses fictions (Michael Kohlhaas, Orpheline, Captive), les personnages sont marqués par leur passé, en lutte avec ce qui les hante.

• L’oppression et la résistance

• Michael Kohlhaas (2013) montre la révolte d’un homme face à l’injustice sociale, inspirée d’un roman de Kleist.

• Captive (2023) explore l’enfermement d’une femme recluse dans une maison bourgeoise, avec Yolande Moreau.

• L’identité fragmentée

• Dans Orpheline (2017), le destin d’une femme est raconté à travers quatre actrices incarnant ses âges successifs.

• Son cinéma questionne : qui sommes-nous, et comment le temps nous transforme-t-il ?

2. Style et mise en scène

• Un cinéma de la lenteur et de la contemplation

• Plans longs, atmosphères denses, usage poétique du silence et du hors-champ.

• Il préfère la suggestion et l’allégorie à la narration classique.

• Une forme fragmentée

• Ses films mêlent souvent fiction et documentaire, images d’archives et reconstitution.

• Poussières d’Amérique en est un exemple, construit comme un collage de fragments visuels et sonores.

• Un goût du mystère et de l’ellipse

• Des Pallières refuse les explications trop nettes : ses films laissent des zones d’ombre, qui invitent le spectateur à combler le sens.

3. Tonalité

• Gravité et mélancolie : ses films interrogent la douleur, la perte, la mémoire blessée.

• Poésie visuelle : ses récits, même sombres, sont portés par une grande beauté plastique.

• Un cinéma exigeant : ses œuvres demandent une attention active du spectateur, loin du pur divertissement.

4. Singularité et place

• Arnaud des Pallières est un cinéaste inclassable : entre fiction, documentaire et essai.

• Il s’inscrit dans une tradition européenne exigeante (on pense à Tarkovski, Straub-Huillet, voire Resnais).

• Sa singularité : travailler la mémoire comme une matière cinématographique, en mêlant archives, récits et figures allégoriques.

• Dans le paysage français, il représente une voix radicale et poétique, plus proche de l’art contemporain que du cinéma de pur divertissement.

✅ En résumé

L’univers d’Arnaud des Pallières est marqué par :

• l’exploration de la mémoire individuelle et collective,

• des récits de résistance face à l’oppression et à l’enfermement,

• une forme fragmentaire et poétique,

• une tonalité grave, mélancolique et mystérieuse.

Ses films, de Michael Kohlhaas à Captive, construisent une œuvre cohérente autour des traces du passé, des luttes intimes et de la fragilité de l’identité.